(新华社)很多在巴西的中国人知道袁爱萍这个名字,是因为他们出国前上过袁爱萍中巴文化研究中心的葡萄牙语课程;而这个名字在来华工作的巴西人中更为熟悉,因为他们大多上过袁老师的汉语课,除了课程,大部分巴西书店出售的学中文书籍也都袁老师编写的。事实上,记者刚到巴西时,就是跟着一本袁老师编写的葡文版学汉语的书来反向学习的葡语。

(小标题)30多本书上万名学生

1997年来到巴西前,袁爱萍一直在河北师大英文系教书,随着当年的出国潮,她来到了巴西。虽然初到巴西觉得这里就是她梦想的地方,但留下来之后发现,生活也并不是那么容易,因为一边要在里约联邦大学学习葡萄牙语,一边在一家华人商铺里帮忙,与国内生活的落差很大,精神上的孤独感更是让她在前6个月经常以泪洗面。

直到次年一次华侨活动期间,里约华人联谊会的孙华凯会长对她谈起华侨孩子们非常需要中文老师,袁爱萍一下子兴奋了,她说:“我就是当老师出身的啊,我非常愿意承担这个任务。”于是在华联会母亲节的活动上,她用了5分钟时间给自己打广告,当时立刻就有30多个孩子报名,1998年5月她拥有了第一个汉语教学班。

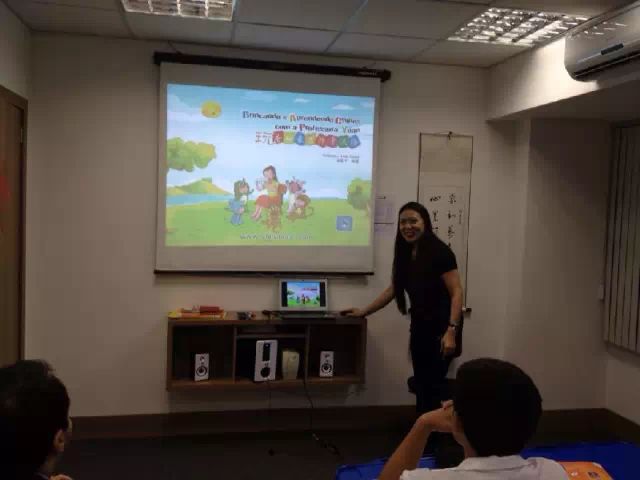

参加汉语班的有华侨华人的孩子,也有巴西本地人,课程有根据学生年龄分的班,也有一对一单独授课。巴西环球电视台的导演塞尔索就是一直在跟袁老师学习汉语的一名本地人,曾经学过9门外语的塞尔索有一天上课时对袁爱萍说:“您是我遇到的最好的老师,但是使用的教材还都是通过英语做中介来学习的,其实您把自己给我讲课的这些记录下来就是很好的葡汉教材啊。”

塞尔索的一番话让袁爱萍下决心写书。不过在那个时候,电脑系统中葡萄牙语和汉语还不兼容,当地的电脑无法编辑汉字,这时又是袁老师的一名学生伸出了援助之手,这是一名在里约天主教大学读书的华裔孩子,业余时间跟袁老师学汉语的他主动请缨用画图的方式在电脑中描绘汉字的笔画,让袁老师的第一本汉语教材在2003年10月出版了。

有了教材,工作更加得心应手,来学习汉语的巴西人越来越多。2003年时任总统卢拉访问中国后,在巴西掀起了一股不小的中国热,袁老师感到机会来了,她主动将自己编写的书寄给了总统,又开始开设中文学校。

当时的第一间教室只有40平方米,4名学生,但在10个月以后学生就增加到了200人。此后随着学生的增加、学校规模的壮大,袁老师就开始培养更多的教师,并在朋友的帮助下,将学校搬到了另一处400平方米的场所;随后在里约还开始了两家分校。2007年,利用即将召开北京奥运会的契机,也为了适应越来越多到中国进行商务、文化等交流合作人士的要求,袁老师在北京开设了第一家海外分部;2009年又利用次年上海世博会的机会,在上海开设了分部。这样,热爱中国文化的巴西人到中国后依然能够继续他们的学业。

有新生、有毕业的,袁老师的学校一般总保持在二、三百人的规模,11年下来,在这里学习汉语的学生已经过万。而袁老师的教材也更加丰富,总共达到30多本,有按水平分的初级、中级、高级;有按年龄分的儿童版、成人版、自学版;有按领域分的商务汉语、旅游汉语、体育汉语等。现在袁爱萍学校已经走上了正规化的道路,正在打算在巴西全国设立加盟学校,已经有累西腓、阿莱格里港、贝洛奥里藏特和圣保罗等地的相关人士表示出了强大的兴趣。

(小标题)用适应当地人的方式教学

袁爱萍始终强调,讲课必须要专业的授课方法,她之所以能够取得成功,与曾经在国内的教学经验是分不开的,她也要求自己学校的教师都必须是师范专业毕业。不过在异国他乡传播中国文化也还需要不同的方法。

由于袁老师学校的课程都是在工作之外的时间,很多学生都是下班后来上课,其实已经非常疲惫了,但袁老师的学生都没有抱怨,而是对上课充满期待,其实这也是因为袁老师的课不枯燥,甚至有学生说:“袁老师的课上我总是觉得时间过得太快,上完袁老师的课我整个人都感觉获得新生了!袁老师给我们带来快乐,她本人的光彩让汉语课成为我们力量的源泉。”

当然只有一个袁老师,所以袁老师就要给自己学校的其他老师进行培训,让大家都用心去教、用爱去教,特别是巴西人民是非常热情的民族,刻板的教学是他们不能接受的。每周五是学校例行的培训时间,包括在国内的分部都要通过视频一起上培训课,培训内容除了课程的规范化外,非常重要的一点就是让教师要用自己的良心去工作,让所有学生都能切身感受到老师们对中国文化和语言的热爱,这样才能将这种热爱传递给学生。

巴西学生还有一个特点,就是比较懒散,他们不会向中国学生一样认真刻苦,完成作业对他们来说都有难度。于是袁老师利用巴西人童心未泯、喜欢游戏的心理,发明了玩具钱币,就像与孩子玩游戏一样,如果写了作业就付给学生2块钱,如果没有完成作业学生就要被罚10块钱;如果在课堂上没有说中文而用了葡语就要罚款,如果问题答得好久会奖励。虽然这些钱币不是真的,但学生们真的就认真起来,而且玩具钱币挣得多,也可以用来换取学校的中国春联、图书等,相当于给他们的奖品。同时初级课本和儿童课本还都配有游戏卡,就好像巴西人看足球比赛收集的小卡片,上面是汉字、拼音等,巴西很喜欢这种方式。

(小标题)爱让汉语传播

教师,自古以来就是一个清贫的职业。袁爱萍除了中文学校也有自己的其他产业,不过其他的生意更多的是用来弥补学校的各项开支。而一边授课、一边写书,袁老师这十几年来的生活几乎是没有休息、没有周末,甚至大部分教材都是在后半夜时候写出来的,对她来说,是对汉语教学的爱支撑着这一切。

袁老师给我们算了一笔账,中文学校必须保证始终有300名学生,才能支付所有员工工资、场地物业和其他运转资金,如果碰上巴西经济不景气、特别是今年世界杯年,来上课的人明显减少,学校绝对是赔钱。她说:“好多学生问我为什么还要干下去?因为把400平米的场地出租收租金,然后靠课本的版税钱,完全可以什么都不干就舒舒服服过日子,为什么还要这么拼命?我自己也想过这个问题,我给自己的回答是,我无法想象自己不教书、不站在讲台上生活会怎样,我太热爱教书这份工作了!”

曾有巴西媒体采访袁老师时问她在巴西最开心的事情是什么,她说:“是我找到了属于自己的那个角落,在那个角落,我可以做自己喜爱的事情——讲课、教中文。”

就在前几天,巴西著名铁矿石企业淡水河谷公司的高管一家找到袁老师学习汉语,在将要上第一堂课的那天,前往学校上课的路上袁老师的右眼忽然看不见了。一开始她也很紧张,怕是长期过量工作导致长脑瘤压迫视神经,助理立刻带她去附近的一家眼科医院,好在初步检查发现问题不大,只是玻璃体出了问题时,经过治疗可以恢复。袁老师一听问题不大就坚持要去上课,请求医生放她先走,一会儿在回来继续检查,当然她也知道巴西人肯定是无法理解的,于是就对医生说:“我4点钟有个重要会议,必须去出席一下,保证5点钟再回来继续检查、治疗。”医生非常不解什么会议如此重要,不过如果告诉医生是去给学生上课,那肯定更是不能理解了。

袁老师的学校已经有多个分部,许多教师,她已经被汉办评为优秀海外华文教师,学校被评为国务院侨办评为华文教育示范学校,但作为校长,她自己除了一对一课程外每年还都至少要开两个班授课,原因就是自己太爱讲台了,她说自己永远不会离开讲台,而且她从来不让别人称她为校长、董事长等,因为它最爱的称谓永远都是“袁老师”。

(小标题)国家的强大让汉语的市场越来越广阔

目前在国家汉办的支持下,孔子学院已经遍布世界各地,截至今年6月底,巴西已设立7所孔子学院和2个孔子课堂。政府支持的汉语教学必然会对袁老师这样的私人课堂产生一定影响,但袁老师认为,有竞争才有质量,而且随着我们祖国日益强盛,巴西人对学汉语的需求越来越大,前景只会越来越广阔。

当然,危机感也是必须要有的,袁老师的学校也在今年增加了很多内容。现在每周五晚上增加了会话课,供学生对话练口语,同时还可以看电影、包饺子、唱卡拉OK,提供多种方式学习和了解中国文化;此外,得益于中国使领馆的支持和帮助,学校的图书馆有丰富的中国电影、电视剧和图书、杂志,这些资源全部学生都可以免费借阅。

为保证教学质量,袁爱萍中巴文化研究中心的老师都必须是中国人,在国内都要具有对外汉语教学的证书,每周必须进行培训,同时还要定期对学生进行教学质量的问卷调查。除了标准化的教材、教学方式外,以后的加盟课堂袁老师也规定了同样的标准化教学环境。

现在袁老师的课堂上真的是上至耄耋老人、下至婴儿,最小的一名学生只有10个月,他的父母说以们前的孩子就是这样学习的英文,让他从小就有外语的学习环境,10个月的孩子带到课堂,让专门的中国老师来陪着玩儿,这样孩子从小也就有中国的语境;而八九十岁的老人认为,学习语言是锻炼大脑、不让大脑老化的好方法,而比较难的中文绝对是最好选择。

当然在学校建校初期,来学习的人大部分是凭兴趣,而现在更多的学生是学习对外贸易和国际关系的大学生,他们都意识到中国这个市场的重要性。因此国家强大是汉语教学事业发展的基础,袁老师说:“我和孔子学院的院长都是朋友,经常在一起吃饭、交流教学经验。我们都从事汉语教学,但大家的切入点不同,而且随着祖国的发展,我们的市场会越来越大!”(完)